News des Lehrstuhls

Nachwuchspreisverleihung bei der DGD 2024

Benjamin Aretz erhält eine Auszeichnung für seine Dissertation "Health consequences of exposure to environmental living conditions: Pathways and spatial patterns in Europe", welche von Prof. Dr. Gabriele Doblhammer (Universität Rostock) und Prof. Dr. Fanny Janssen (University of Groningen) betreut wurde

Veröffentlichung im Schattenblick-Magazin

Der Beitrag mit dem Titel "Antibiotika und Demenzerkrankungen: Antibiotika-Therapien können das Auftreten von Demenz verzögern" aus "Demografische Forschung aus erster Hand" von Elena Rakuša ist im Schattenblick-Magazin veröffentlich worden.

Link zum Artikel im Schattenblick-Magazin:

Originalartikel:

Rakuša, E., Doblhammer, G., Fink, A., Heneka, M., & Tamgüney, G. (2023). Sporadic Use of Antibiotics in Older Adults and the Risk of Dementia: A Nested Case-Control Study Based on German Health Claims Data. Journal of Alzheimer's disease, 93(DZNE-2023-00678), 1329-1339.

DOI: 10.3233/JAD-221153

Top Downloaded Artikel in "Alzheimer`s & Dementia"

Eine tolle Nachricht: Unser Artikel über "Demenzrisikovorhersagen aus deutschen Krankenkassendaten mit den Methoden des maschinellen Lernens" (Constantin Reinke, Gabriele Doblhammer, Matthias Schmid und Thomas Welchowski) ist ein #TopDownloadedArticle in Alzheimer's & Dementia!

Benjamin Aretz verteidigt erfolgreich seine Cotutelle-Dissertation in Groningen

Am 7. Dezember 2023 hat Dr. Benjamin Aretz, ehemaliger Doktorand unseres Lehrstuhls, erfolgreich seine Dissertation mit dem Titel „Health consequences of exposure to environmental living conditions: Pathways and spatial patterns in Europe“ verteidigt.

In seiner Dissertation untersuchte Benjamin Aretz die gesundheitlichen Folgen von Lebensumfeldfaktoren in Europa und berücksichtigte dabei sowohl physische als auch psychische Gesundheitsoutcomes. Durch die Annahme eines holistischen multilevel-Ansatzes und einer interdisziplinären Perspektive konzentriert sich seine Forschung darauf, räumliche Muster und zeitliche Effekte zwischen Umwelt und Gesundheitsergebnissen zu untersuchen. Dabei werden mehre aktuelle Datensätze mithilfe fortschrittlicher statistischer Techniken untersucht.

Die Ergebnisse betonen die Bedeutung des öffentlichen Bewusstseins für das globale Zusammenspiel zwischen Umwelt, menschlichem Verhalten und Gesundheit. Darüber hinaus hebt die Forschung die Relevanz sowohl physischer als auch psychischer Gesundheit bei der Bewältigung von Umweltgesundheitsproblemen hervor.

Benjamin Aretz war von 2017 bis 2023 wissenschaftlicher Mitarbeiter an unserem Lehrstuhl und hat diverse Lehrveranstaltungen durchgeführt. Er war Cotutelle-Doktorand an der Universität Rostock und der University of Groningen und hat als erster Doktorand an der Universität Rostock solch eine binationale Doppelpromotion erhalten. Seine Doktorarbeit wurde an der Universität Rostock mit „summa cum laude“ und an der University of Groningen mit Auszeichnung bewertet.

Informelle Pflege und psychische Gesundheit in Deutschland

Neue Studie von Daniela Georges und Gabriele Doblhammer in Aging & Mental Health veröffentlicht:

Informelle Pflege beeinflusst die psychische Gesundheit. Gesundheitliche Disparitäten in der informellen Pflege sind mit dem Migrationsstatus verbunden.

Politische Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit in einer alternden Gesellschaft sollten Unterschiede in der Kurz- und Langzeitpflege sowie zwischen Migranten und Nicht-Migranten berücksichtigen.

Link zum Artikel: https://doi.org/10.1080/13607863.2023.2271866

Sommerfest der WSF

Bei bestem Wetter feierte die Fakultät am 28. Juni 2023 ihr alljährliches Sommerfest auf der Warnow. Mit dem Fahrgastschiff „MS Rostocker 7" ging durch das Rostocker Hafenrevier bis zur offenen See in Warnemünde und zurück. Der Ausklang folgte am Anleger im Stadthafen. Für die musikalische Begleitung am Abend sorgte die Band Les Bummms Boys. Ein sommerliches Büfett begeisterte mit kulinarischen Highlights.

Feierliche Verabschiedung

Anlässlich des Abschiedes von Benjamin Aretz (mittlerweile: Institut für Hausarztmedizin, Uni Bonn) und Sina Jankowiak (Projektmitarbeiterin Deutsche Alzheimer Gesellschaft Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.) feierte der Lehrstuhl gemeinsam mit den Alumnis Daniel Kreft, jetzt Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz und Christina Westphal (MPIDR).

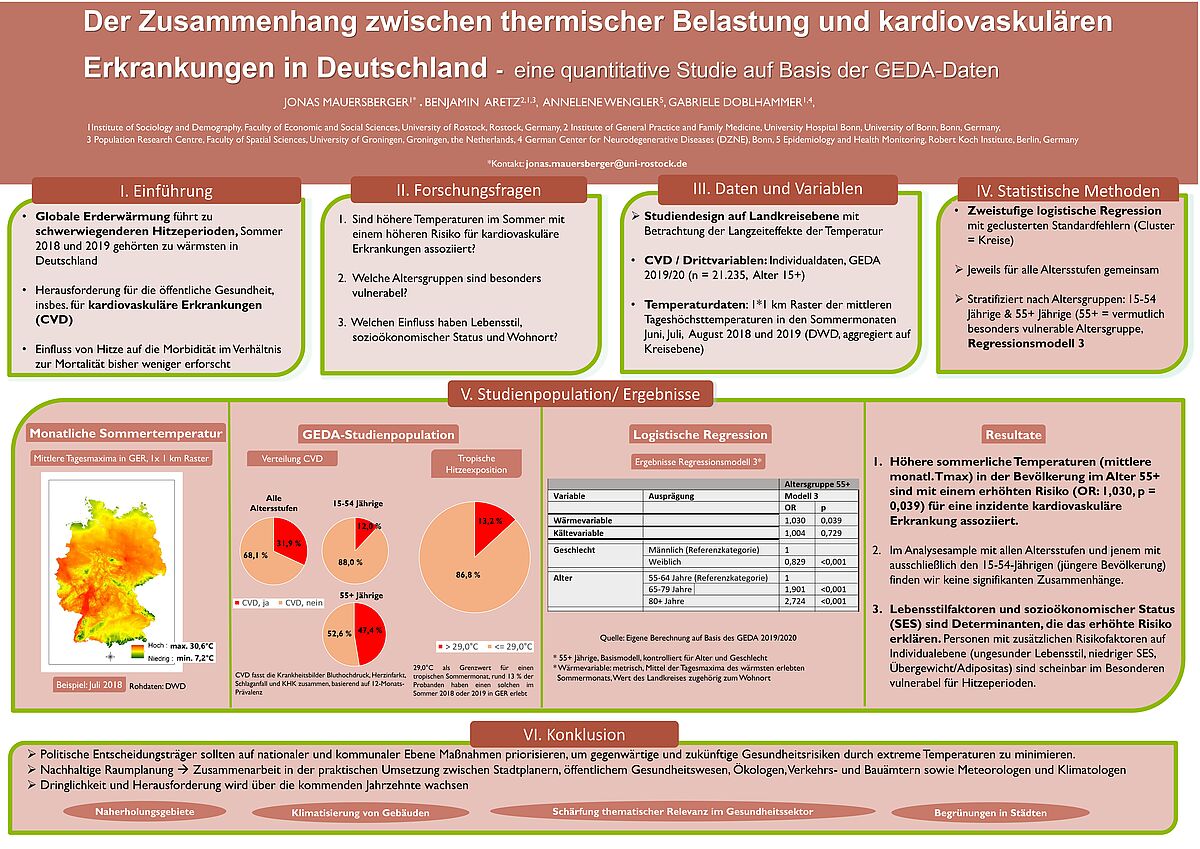

DGD-Jahrestagung 2023: Jonas Mauersberger präsentiert Forschung zu thermischer Belastung und Kardiovaskulären Erkrankungen

Ausgezeichnet mit dem Best Poster Award 2023 der Deutschen Gesellschaft für Demographie

-Die Studie ist im Rahmen der Bachelorarbeit entstanden-

Hintergrund:

• Globale Erderwärmung führt zu schwerwiegenderen Hitzeperioden, Sommer

2018 und 2019 gehörten zu wärmsten in Deutschland

• Herausforderung für die öffentliche Gesundheit,

insbes. für kardiovaskuläre Erkrankungen (CVD)

• Einfluss von Hitze auf die Morbidität im Verhältnis zur

Mortalität bisher weniger erforscht

Forschungsfragen:

1. Sind höhere Temperaturen im Sommer mit einem

höheren Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen

assoziiert?

2. Welche Altersgruppen sind besonders vulnerabel?

3. Welchen Einfluss haben Lebensstil,

sozioökonomischer Status und Wohnort?

Resultate:

1. Höhere sommerliche Temperaturen (mittlere monatl.

Tmax) in der Bevölkerung im Alter 55+ sind mit einem

erhöhten Risiko (OR: 1,030, p = 0,039) für eine inzidente

kardiovaskuläre Erkrankung assoziiert.

2. Im Analysesample mit allen Altersstufen und jenem mit

ausschließlich den 15-54-Jährigen (jüngere Bevölkerung) finden wir

keine signifikanten Zusammenhänge.

3. Lebensstilfaktoren und sozioökonomischer Status (SES)

sind Determinanten, die das erhöhte Risiko erklären.

Personen mit zusätzlichen Risikofaktoren auf Individualebene

(ungesunder Lebensstil, niedriger SES, Übergewicht/Adipositas) sind

scheinbar im Besonderen vulnerabel für Hitzeperioden.

Weitere Informationen: siehe Poster

Blog zu Demographischen Forschungsreisen - Teil 2

6. Februar - 16. März 2023: Barcelona / Centre d‘Estudis Demogràfics (CED) und Institute for Global Health (IsGlobal)

Prof. Gabriele Doblhammer berichtet in einem Blog über ihren Forschungsaufenthalt in Barcelona:

"Wissenschaftler reisen viel. Nichts ist so wichtig wie der persönliche Austausch, um neue Ideen zu entwickeln und Kooperationen zu starten. Dieser Blog soll einen persönlichen Überblick über die Forschungs- und Studienlandschaft im Fachgebiet der Demographie und Bevölkerungswissenschaft geben, wie ich sie auf meinen Konferenz- und Forschungsreisen erlebe. Die Mischung aus persönlichen Erlebnissen und fachlichen Informationen soll einen Eindruck geben, wie internationale Wissenschaft und Forschung funktionieren und wie das Leben einer Wissenschaftlerin auf Reisen eben so ist."

Hier geht es zum Blog mit regelmäßigen Beiträgen und Fotos:

Kolloquium am CED (Barcelona)

Prof. Gabriele Doblhammer hält am Donnerstag, 16.02.2023 am CED (The Centre of Demographic Studies) in Barcelona einen Vortrag zum Thema "Gesundheit, Demenz und kognitiver Abbau in alternden Bevölkerungen - wie kann die demografische Forschung dazu beitragen, diese Herausforderungen zu meistern?".

Erörtert wird unter anderem, inwieweit die aus Krankenversicherungsdaten gewonnenen epidemiologischen Maße die Krankheitsinzidenz und die damit verbundene Sterblichkeit genau widerspiegeln. Unsere neuesten Erkenntnisse auf der Grundlage von Daten der deutschen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung zeigen, dass die steigende Lebenserwartung mit einer Zunahme der gesunden Lebensjahre und einer Verdichtung der Lebensjahre mit Demenz und Pflegebedürftigkeit einhergeht. Das Vorliegen einer Demenz ist einer der wichtigsten Faktoren, die das Überleben bis ins hohe Alter beeinflussen. In Deutschland werden die Bevölkerungsalterung und die steigende Lebenserwartung dazu führen, dass Demenz bis zum Jahr 2060 die häufigste Erkrankung zum Zeitpunkt des Todes bei älteren Frauen und die zweithäufigste bei Männern sein wird, wenn das Morbiditätsprofil gleich bleibt.

Nähere Informationen auf dieser Seite: Colloquium CED- 16.02.2023

Der Zusammenhang zwischen der Erreichbarkeit von ungesunden und gesunden Lebensmittelgeschäften und der Prävalenz von Adipositas bei Erwachsenen in den Niederlanden: Eine räumliche Analyse

AutorInnen: Benjamin Aretz, Rafael Costa, Gabriele Doblhammer, Fanny Janssen

Der Zugang zu ungesunden und gesunden Lebensmitteln steht weltweit im Zusammenhang mit der Prävalenz von Fettleibigkeit. Belege für den räumlichen Zusammenhang von Nahrungsangebot und Adipositas sind für Europa allerdings bisher selten.

Diese ökologische Studie untersucht räumliche Muster der Prävalenz von Adipositas bei Erwachsenen (ab 19 Jahren) in den Niederlanden im Jahr 2016. Der Zugang zu ungesunden Nahrungsmitteln erwies sich als am bedeutsamsten für Fettleibigkeit in städtischen Regionen. Das weiträumige Dargebot an Lebensmitteln erwies sich als wichtiger als die unmittelbare "Nahrungsumgebung".

Öffentliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Fettleibigkeit könnten effektiver sein, wenn das Vorhandensein ungesunder Lebensmittel reduziert wird, anstatt das Angebot an gesunden Lebensmitteln zu erweitern. Darüber hinaus sollten sie sich auf städtische Regionen und Cluster mit hoher Fettleibigkeit konzentrieren und dabei ein breiteres Lebensmittelumfeld berücksichtigen.

Der Artikel ist als Open Access verfügbar.

Aretz, B., Costa, R., Doblhammer, G., & Janssen, F. (2022). The association of unhealthy and healthy food store accessibility with obesity prevalence among adults in the Netherlands: A spatial analysis. SSM-Population Health, 101332. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2022.101332

Blog zu Demographischen Forschungsreisen

Prof. Gabriele Doblhammer berichtet in einem Blog über ihren Forschungsaufenthalt in Canberra / Australien:

"Wissenschaftler reisen viel. Nichts ist so wichtig wie der persönliche Austausch, um neue Ideen zu entwickeln und Kooperationen zu starten. Dieser Blog soll einen persönlichen Überblick über die Forschungs- und Studienlandschaft im Fachgebiet der Demographie und Bevölkerungswissenschaft geben, wie ich sie auf meinen Konferenz- und Forschungsreisen erlebe. Die Mischung aus persönlichen Erlebnissen und fachlichen Informationen soll einen Eindruck geben, wie internationale Wissenschaft und Forschung funktionieren und wie das Leben einer Wissenschaftlerin auf Reisen eben so ist."

Hier geht es zum Blog mit regelmäßigen Beiträgen und Fotos:

Stents vs. Bypass-Eingriffe - Mortalitätsrisiko von Patienten im Alter über 50

Neue Forschungsarbeit von Daniel Kreft und Prof. Gabriele Doblhammer (u.a):

Aufgrund der demografischen Alterung wird die Prävalenz der koronaren Herzkrankheit voraussichtlich in Zukunft zunehmen, was zu einer steigenden Nachfrage nach Stent- und Bypass-Eingriffen führen wird. Die Studie widmete sich dem Sterblichkeitsrisiko von Patienten nach einer konventionellen Koronararterien-Bypass-Operation (CABG) oder einem endovaskulären Verfahren durch die Implantation von Bare-Metal-Stents (BMS) oder Drug-Eluting-Stents (DES).

Der Artikel ist als Open Access verfügbar.

Nestler, S., Kreft, D., Donndorf, P. et al. Stents versus bypass surgery: 3-year mortality risk of patients with coronary interventions aged 50+ in Germany. J Cardiothorac Surg 17, 246 (2022). DOI: https://doi.org/10.1186/s13019-022-02014-2

Einladung konstituierende Sitzung des DGD-Arbeitskreises Demografische Methoden

Der Arbeitskreis Demografische Methoden lädt am 06. Oktober 2022 um 10 Uhr bis ca. 11 Uhr zu einer konstituierenden Sitzung unter den neuen Sprechern Prof. Dr. Gabriele Doblhammer und Dr. Patrizio Vanella ein.

Neben einer Kennenlernrunde werden dabei Ideen zu gemeinsamen Aktivitäten, die methodische und inhaltliche Ausrichtung des AK, sowieso die weitere Vernetzung mit anderen Fachgesellschaften diskutiert.

Alle Mitglieder, die Interesse an einer Partizipation am Arbeitskreis haben, sind herzlich eingeladen, sich an diesem Termin virtuell zusammenzufinden. Bei Wunsch nach einer Teilnahme an der Sitzung ist bitte bis zum 04.10.2022 eine Mail an patrizio.vanella@aqua-institut.de zu richten.

Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme und angeregte Diskussionen.

Gabriele Doblhammer und Patrizio Vanella

Demografische Forschung: Demenzen oder Krebs? - Die häufigsten Krankheiten am Lebensende

Die neue Forschungsarbeit "Can dementia become the most prevalent disease at the time of death in Germany? Projections up to the year 2060 for the five most important diseases at the time of death.", durchgeführt von Gabriele Doblhammer, Thomas Fritze, Constantin Reinke und Anne Fink, ist Thema in der aktuellsten Ausgabe des Infoletters "Demografische Forschung Aus erster Hand" .

Untersucht wurde in der Studie, welche Krankheiten zukünftig am Lebensende überwiegen. Die Analysen sind auf Basis von Daten der Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes, der Human Mortality Database und der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) durchgeführt worden.

Der Artikel ist enthalten in "Demografische Forschung Aus erster Hand - 2022 | JAHRGANG 19 | 3. QUARTAL - Seite 4" und hier online einsehbar.

Das Forschungspaper zum Artikel steht als Open Access zur Verfügung.

Demografische Forschung: Flucht und Gesundheit

In der aktuellen Ausgabe des Infoletters "Demografische Forschung Aus erster Hand" wird über den Forschungsartikel "Health determinants among refugees in Austria and Germany: a propensity-matched comparative study for Syrian, Afghan, and Iraqi refugees" von Daniela Georges berichtet. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit Isabella Buber-Ennser und Bernhard Rengs vom Vienna Institute of Demography sowie Judith Kohlenberger und Gabriele Doblhammer durchgeführt.

Zentrales Ergebnis der Analysen ist, dass Geflüchtete in Österreich ihren Gesundheitszustand besser als jene in Deutschland einschätzen.

"Wer als Geflüchtete*r oder als Asylbewerber*in in Deutschland lebt, hat bis zu eineinhalb Jahre nur einen eingeschränkten Zugang zu den Gesundheitsdienstleistungen. In Österreich dagegen steht das Gesundheitssystem Migrant*innen von Anfang an offen. Der Anteil der Geflüchteten, die hier angaben, bei guter Gesundheit zu sein, lag zwölf Prozentpunkte höher als in Deutschland."

Der Artikel ist enthalten in "Demografische Forschung Aus erster Hand - 2022 | JAHRGANG 19 | 2. QUARTAL - Seite 4" und hier online einsehbar.

Das Forschungspaper zum Artikel steht als Open Access zur Verfügung.

Chancen für gesundes Altern: eine Lebenslaufperspektive auf Demenzen und Sterblichkeit

Im Rahmen des Buches "Wohnen und Gesundheit im Alter" der Vechtaer Beiträge zur Gerontologie ist das Kapitel "Chancen für gesundes Altern: eine Lebenslaufperspektive auf Demenzen und Sterblichkeit" von Christina Westphal und Gabriele Doblhammer erschienen. Das Kapitel widmet sich demographischen Überlegungen zum Thema Demenzerkrankungen im Alter und bietet einen Überblick über die Einflussnahme früher Lebensereignisse, Risikofaktoren im mittleren Alter und saisonaler Sterblichkeit.

Das Buch ist als Open Access verfügbar.

Westphal, Christina; Doblhammer, Gabriele: Chancen für gesundes Altern: eine Lebenslaufperspektive auf Demenzen und Sterblichkeit, In: Andrea Teti et al. (Hrsg.): Wohnen und Gesundheit im Alter, Vechtaer Beiträge zur Gerontologie, Springer VS Wiesbaden, S.11-29 (2022). DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-34386-6_2

Wird Demenz in Zukunft die am meisten verbreitete Erkrankung zum Zeitpunkt des Todes? - Hochrechnungen bis 2060

AutorInnen: Prof. Dr. Gabriele Doblhammer, Thomas Fritze, Constantin Reinke und Anne Fink

Die Untersuchungen ergaben, dass Demenz bereits in den Jahren 2014–2017 bei deutschen Frauen ab 70 Jahren die am weitesten verbreitete Erkrankung zum Zeitpunkt des Todes war, während sie bei deutschen Männern immer noch auf Platz fünf lag. Die Alterung der Bevölkerung und die steigende Lebenserwartung werden dazu führen, dass die Demenz bei Frauen an erster und bei Männern an zweiter Stelle steht, wenn das Morbiditätsprofil zum Todeszeitpunkt konstant bleibt.

In die Zukunft projiziert, unter Berücksichtigung weiterer Krankheiten, wird Krebs zum Zeitpunkt des Todes für beide Geschlechter die am weitesten verbreitete Krankheit sein.

Neben Hochrechnungen von Todesursachen sind auch Hochrechnungen von Krankheiten zum Zeitpunkt des Todes notwendig, um besser auf die Bedürfnisse von Menschen in ihrer letzten Lebensphase vorbereitet zu sein.

Der Artikel ist unter folgendem Link vollständig einsehbar:

Doblhammer, G., Fritze, T., Reinke, C. et al. Can dementia become the most prevalent disease at the time of death in Germany? Projections up to the year 2060 for the five most important diseases at the time of death. Population Ageing (2022). doi.org/10.1007/s12062-022-09365-7

Mobile starten die Welle: Rostocker Forscher über den Zusammenhang von Sozialstatus und Ausbreitung der Pandemie

Constantin Reinke sprach in einem Interview mit "Neues Deutschland - Journalismus von links" über die Rolle des sozialen Status und weiteren Einflussfaktoren auf die Ausbreitung von COVID-19 zu Beginn der Pandemie.

Das Interview ist unter folgenden Link nachzulesen:

Doblhammer G, Reinke C, Kreft D Social disparities in the first wave of COVID-19 incidence rates in Germany: a county-scale explainable machine learning approach BMJ Open 2022;12:e049852. doi: 10.1136/bmjopen-2021-049852

Potenzial von Präventionsstrategien für den beeinflussbaren Risikofaktor Typ-2-Diabetes in Bezug auf die zukünftige Zahl von Demenzpatienten in Deutschland

Eine länderübergreifende Hochrechnung bis 2040

AutorInnen: Anne Fink, Achim Dörre, Ilja Demuth und Gabriele Doblhammer

Hintergrund der Forschung ist der Einfluss von Präventionsstrategien in Bezug auf Typ-2-Diabetes als modifizierbaren Risikofaktor für Demenz und deren Folgen für die zukünftige Zahl von Demenzpatienten in Deutschland.

Hergezogen wurde eine Zufallsstichprobe von Krankenversicherungsdaten (N = 250.000) von Versicherten im Alter von 50+ und Daten zur Bevölkerungsgröße und Sterberaten im Jahr 2015 aus der Human Mortality Database.

Eine relative Verringerung der Diabetes-Inzidenz um 1 % jährlich würde die Demenzfälle um etwa 30.000 verringern, während eine Verringerung der Demenz-Inzidenz bei Menschen mit Diabetes um 1 % zu 220.000 weniger Demenzfällen führen würde. Beide Präventionsstrategien zusammen würden im Jahr 2040 240.000 Demenzfälle verhindern.

Entscheidend für die künftige Zahl der Menschen mit Demenz ist der Anstieg der Lebenserwartung. Strategien zur besseren Diabetesbehandlung haben das Potenzial, den Anstieg der Zahl Demenzkranker in den kommenden Jahrzehnten zu dämpfen.

Jetzt veröffentlicht als:

Fink, A.; Doerre, A.; Demuth, I.; Doblhammer, G. (2022): Potential of prevention strategies for the modifiable risk factor type 2 diabetes with relation to the future number of dementia patients in Germany– a multi-state projection through 2040. BMC Neurol 22, 157 (2022). DOI: https://doi.org/10.1186/s12883-022-02682-6

Vorhersage des Demenzrisikos anhand von Krankenkassendaten mit Methoden des maschinellen Lernens

AutorInnen: Constantin Reinke, Prof. Dr. Gabriele Doblhammer, Matthias Schmid und Thomas Welschowski

Die Untersuchung widmete sich der Frage, ob deutsche Krankenkassendaten für die Demenzrisikovorhersage geeignet sind, wie sich maschinelles Lernen (ML) im Vergleich zur klassischen Regression verhält und was die wichtigen Prädiktoren für das Demenzrisiko sind.

Es sind Daten der größten deutschen Krankenkasse analysiert worden, darunter 117.895 demenzfreie Menschen im Alter von 65+. Die Nachbeobachtung betrug 10 Jahre. Prädiktoren waren unter anderem altersbedingte Krankheiten, ärztliche Verschreibungen sowie Alter und Geschlecht.

Als wichtige Vorhersagevariablen sind antipsychotische Medikamente und zerebrovaskuläre Erkrankungen (Schlaganfälle, Erkrankungen der Blutgefäße), aber auch eine weniger etablierte spezifische antibakterielle medizinische Verschreibung identifiziert worden.

Jetzt veröffentlicht als:

Reinke, C.; Doblhammer, G.; Schmid, M.; Welchowski, T. (2022): Dementia risk predictions from German claims data using methods of machine learning. In: Alzheimer's & Dementia. DOI: https://doi.org/10.1002/alz.12663

Pressemitteilung der Universität Rostock: Rostocker Forscher erwarten für den Herbst ähnliches Pandemiegeschehen von Covid 19 wie in den ersten beiden Wellen

Zur Pressemitteilung über die Forschung von Prof. Gabriele Doblhammer, Constantin Reinke und Dr. Daniel Kreft.

Link zum Bericht in der ÄrzteZeitung

Podcast: Demographieforschung in einer Altersgesellschaft

Prof. Dr. Gabriele Doblhammer sprach im KnowlAGE -Podcast zum Thema Alter(n) und Gesellschaft über Chancen und Herausforderungen bei der Beeinflussung von Prozessen, die zu einem guten Leben im Alter beitragen können.

25 Jahre Forschung in Rostock

Prof. Dr. Schareck, Rektor der Universität Rostock, gratuliert Prof. Dr. Gabriele Doblhammer zum 25-jährigen Dienstjubiläum.

Pressemitteilung der Universität Rostock: Rostocker Forscher finden Einfluss von Feinstaub auf Gehirnleistung

Zur Pressemitteilung über die Forschung von Benjamin Aretz und Prof. Gabriele Doblhammer.

Soziale Ungleichheiten in der ersten Welle der COVID-19-Inzidenzraten in Deutschland

Ein erklärungsfähiger Machine Learning-Ansatz auf Kreisebene

AutorInnen: Gabriele Doblhammer, Constantin Reinke, Daniel Kreft

Das Wissen über die sozioökonomische Verbreitung der ersten Welle von COVID-19-Infektionen in Deutschland ist über verschiedene Studien verstreut. Es wurde untersucht, ob sich die COVID-19-Inzidenzraten zwischen den Landkreisen nach ihren sozioökonomischen Merkmalen unterschieden, wobei eine Vielzahl von Indikatoren einbezogen wurden.

Unter Verwendung von Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) wurden über 204 217 diagnostizierte COVID-19-Fälle, in der deutschen Gesamtbevölkerung von 83,1 Millionen Menschen in fünf verschiedenen Zeiträumen zwischen dem 1. Januar und dem 23. Juli 2020, für die Analyse betrachtet. Für jeden Zeitraum wurden die altersstandardisierten Inzidenzraten der diagnostizierten COVID-19-Fälle auf Kreisebene berechnet. Für die Kreise wurden 166 Makrovariablen charakterisiert. Es wurden Gradient-Boosting-Modelle trainiert, um die altersstandardisierten Inzidenzraten mit den Makrostrukturen der Landkreise vorherzusagen. Durch die Verwendung von SHapley-Additiv-ExPlanations-Werten (SHAP) konnten die 20 auffälligsten Merkmale hinsichtlich negativer/positiver Korrelationen mit der abhängigen Variable charakterisiert werden.

Die erste COVID-19-Welle begann als Krankheit in den wohlhabenden ländlichen Kreisen in Süddeutschland und breitete sich im Laufe der ersten Welle in ärmere städtische und landwirtschaftliche Kreise aus. Die hohe altersstandardisierte Inzidenz in Landkreisen mit niedrigem sozioökonomischem Status (SES) wurde ab dem zweiten Lockdown deutlicher, als wohlhabende Landkreise offenbar besser geschützt waren. Merkmale, die mit den wirtschaftlichen und bildungsbezogenen Merkmalen der jungen Bevölkerung in einem Landkreis zusammenhängen, spielten zu Beginn der Pandemie bis zur zweiten Lockdown-Phase eine wichtige Rolle. Merkmale in Bezug auf die in Pflegeheimen lebende Bevölkerung, die internationale Migration und den hohen Anteil von im Landkreis lebenden Ausländern waren in der Zeit nach dem Lockdown von Bedeutung.

Die hohe Mobilität von Gruppen mit hohem SES könnte das Vorantreiben der Pandemie zu Beginn der Wellen hervorgerufen haben, während die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, der Glaube an die Ernsthaftigkeit der Pandemie sowie die Einhaltung von Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie im späteren Verlauf ein höheres Risiko für Gruppen mit niedrigem sozialen Status darstellen können.

Doblhammer G, Reinke C, Kreft D Social disparities in the first wave of COVID-19 incidence rates in Germany: a county-scale explainable machine learning approach BMJ Open 2022;12:e049852. doi: 10.1136/bmjopen-2021-049852

Spektrum der Wissenschaft: Feinstaub schlägt sich direkt im Gehirn nieder

In der neuen Ausgabe des Magazins Spektrum der Wissenschaft wird über den Forschungsartikel "Long-term exposure to fine particulate matter, lung function and cognitive performance: A prospective Dutch cohort study on the underlying routes" von Benjamin Aretz und Prof. Dr. Gabriele Doblhammer berichtet.

Der Artikel ist enthalten in "Spektrum - Die Woche 47/2021" oder online einsehbar.

Das Forschungspaper zum Artikel steht als Open Access zur Verfügung.

Nachfrageentwicklung bei Implantaten

Publiziert im Buch "Strategien der Implantatentwicklung mit hohem Innovationspotenzial"

AutorInnen: Dr. Daniel Kreft, Dipl.-Pol. Alexander Barth, Prof. Dr. Gabriele Doblhammer

Überblick: Potenziale aus der Demografie und der Epidemiologie

"Um die wirtschaftliche Rentabilität einer medizintechnischen Entwicklung beurteilen zu können, ist eine Abschätzung der Nachfrage von essenzieller Bedeutung. Im Bereich der minimal-invasiven operativen Behandlung von degenerativen Erkrankungen spielt vor allem die Entwicklung der Alterszusammensetzung einer Bevölkerung eine ent-scheidende Rolle bei der Abschätzung der zukünftigen Nachfrage. Zu diesem Zweck wurden Bevölkerungs- und epidemiologische Prognosemethoden entwickelt, die die Auswirkungen potenzieller Entwicklungen der Altersstruktur oder der Häufigkeit von Neuerkrankung, von Genesung und der Letalität abschätzen sollen. Nach einer einleitenden Darstellung der vergangenen und der zu erwartenden demo-grafischen und gesundheitlichen Trends in Deutschland soll eine Ausführung zu wichtigen Maßzahlen (Prävalenz und Inzidenz) und Methoden (Prognosetechniken) zur Nachfrageabschätzung und wichtiger zu beachtender Probleme bei der Interpretation folgen. Abgeschlossen wird der Abschnitt mit einer Fallstudie am Beispiel von Offenwinkelglaukomerkrankungen. Hierbei werden auf Grundlage von Analysen von Krankenkassendaten die glaukomerkrankten Personen für ausgewählte Länder bis zum Jahr 2060 prognostiziert."

Kreft D., Barth A., Doblhammer G. (2021) Nachfrageentwicklung bei Implantaten. In: Löschner U., Siegosch F., Fleßa S. (eds) Strategien der Implantatentwicklung mit hohem Innovationspotenzial. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-33474-1_4

Die zweite Welle von SARS-CoV-2-Infektionen und COVID-19-Todesfällen in Deutschland - getrieben durch Werte, sozialen Status und Migrationshintergrund?

Ein erklärungsfähiger maschineller Lernansatz auf Kreisebene

AutorInnen: Prof. Dr. Gabriele Doblhammer, Dr. Daniel Kreft, Constantin Reinke

Es besteht ein allgemeiner Konsens darüber, dass SARS-CoV-2-Infektionen und COVID-19-Todesfälle untere soziale Gruppen am härtesten getroffen haben, jedoch existieren für Deutschland keine Informationen auf individueller Ebene über sozioökonomische Merkmale von Infektionen und Todesfällen. Das Ziel dieser Studie war es, die wichtigsten Merkmale zu identifizieren, die SARS-CoV-2-Infektionen und COVID-19-Todesfälle während des Aufschwungs der zweiten Welle in Deutschland erklären. Verwendet wurden 155 Indikatoren, um die Landkreise in neun geografischen, sozialen, demografischen und gesundheitlichen Bereichen zu charakterisieren. Wichtige Erkenntnisse der Forschung sind, dass Landkreise mit niedrigem SES in der zweiten Welle wichtige Treiber waren, ebenso wie solche mit hoher internationaler Migration und einem hohen Anteil an Ausländern und einer großen Pflegeheimbevölkerung. Während der Periode des starken exponentiellen Anstiegs der Infektionen gehörte der Anteil der Bevölkerung, der bei der letzten Bundestagswahl die Partei Alternative für Deutschland (AfD) wählte, zu den Top-Merkmalen, die mit hohen Inzidenz- und Todesraten korrelierten.

Doblhammer, G.; Kreft, D.; Reinke, C. (2021): The second wave of SARS-CoV-2 infections and COVID-19 deaths in Germany - driven by values, social status and migration background? A county-scale explainable machine learning approach. DOI https://doi.org/10.1101/2021.04.14.21255474.

Jetzt veröffentlicht als:

Doblhammer, G.; Kreft, D.; Reinke, C. (2021): Regional Characteristics of the Second Wave of SARS-CoV-2 Infections and COVID-19 Deaths in Germany. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 10663. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph182010663

Podcastfolge: Soziale Unterschiede in Covid-19 Infektionen der ersten Welle

Frau Prof. Dr. Gabriele Doblhammer, Dr. Daniel Kreft und Constantin Reinke haben ihre Forschung

"Soziale Unterschiede in Covid-19 Infektionen der ersten Welle"

im Zuge der interdisziplinären Podcast-Reihe Lernen aus der Krise: Covid19 und die Folgen für die Gesellschaft vorgestellt. Der Fokus liegt auf der sozioökonomische Verbreitung von COVID-19-Infektionen in Deutschland während der ersten Welle. Die ForscherInnen untersuchten, ob sich das Risiko für COVID-19-Infektionen zwischen den Regionen in Abhängigkeit von ihren sozioökonomischen Merkmalen unterscheidet. Folge hier anhören

Podcastfolge: Der Zusammenhang von Geschlecht und Covid-19 Infektionen - Wie sich unterschiedliches Kontaktverhalten von Männern und Frauen auf die Verbreitung von SARS-Cov-2 auswirkt

Prof. Dr. Gabriele Doblhammer und Dr. Achim Dörre haben ihre aktuelle Forschung für die Podcastreihe "Lernen aus der Krise: Covid19 und die Folgen für die Gesellschaft. Eine interdisziplinäre Podcast-Reihe über die Corona-Pandemie" vorgestellt. Hier anhören

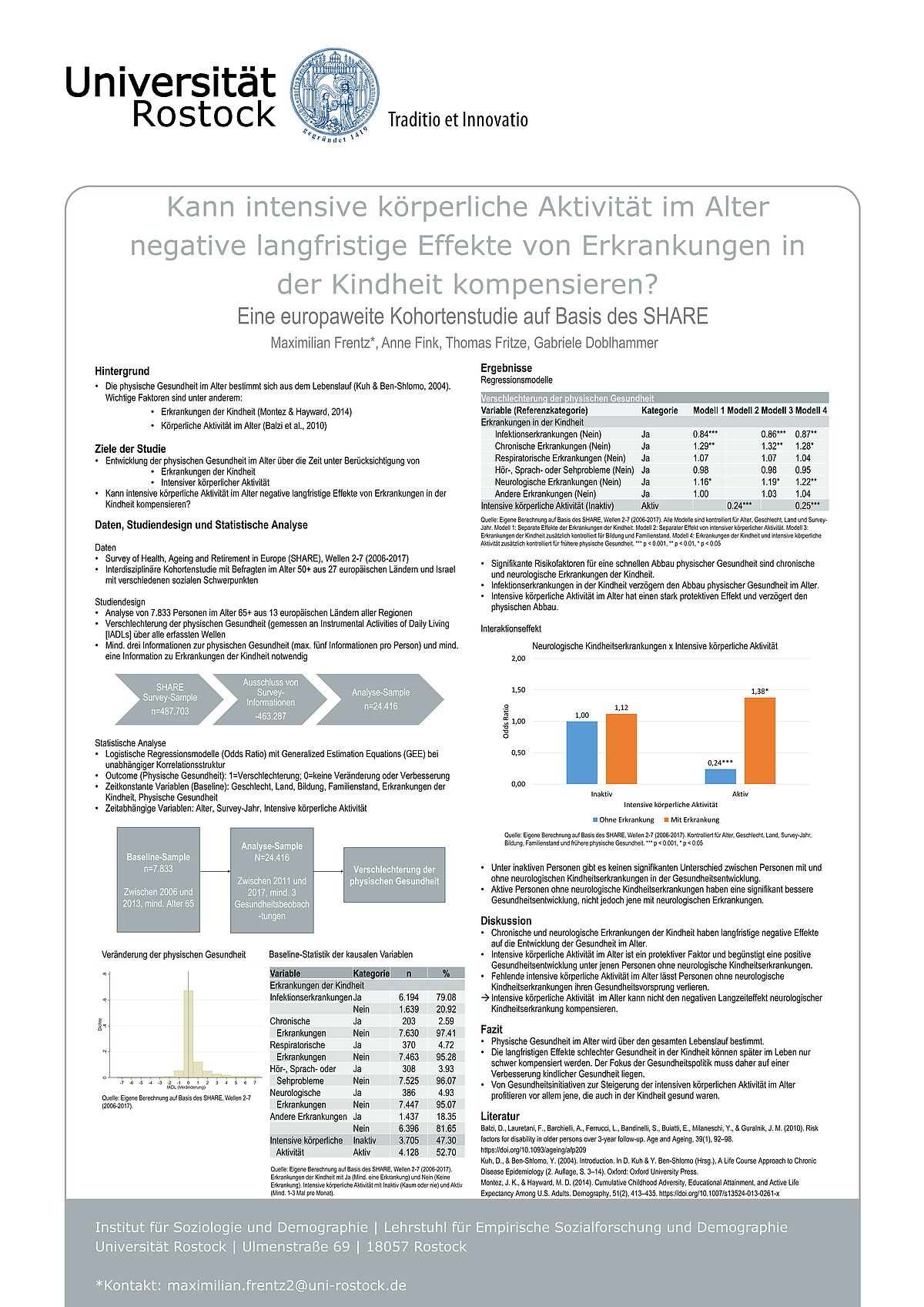

Kann intensive körperliche Aktivität im Alter negative langfristige Effekte von Erkrankungen in der Kindheit kompensieren?

Maximilian Frentz hat beim Forschungscamp 2020 am 19.11.2020 seine Forschung vorgestellt. Weitere Informationen zur Forschung in den News unten.

Maximilian Frentz hat beim Forschungscamp 2020 seine Forschung vorgestellt

Kann intensive körperliche Aktivität im Alter negative langfristige Effekte von Erkrankungen in der Kindheit kompensieren?

Hintergrund: Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte zeigen wiederholt, dass sich frühe Lebensumstände auf die Gesundheit im Alter auswirken können. Die vorliegende Studie untersucht (1) inwieweit Erkrankungen in der Kindheit die physische Gesundheit im Alter beeinflussen und (2) ob negative Langzeitfolgen durch körperliche Aktivität im Alter kompensiert werden können.

Methoden: Die Analysen basieren auf dem Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), wobei 7.833 Personen im Alter 65+ mit mindestens drei Gesundheitsmessungen über die Wellen 2-7 (2006-2017) betrachtet werden (24.416 Beobachtungen). Die Verschlechterung der physischen Gesundheit (gemessen als Instrumental Activities of Daily Living [IADLs]) wird in Panelanalysen mit retrospektiv erhobenen Informationen zu Kindheitserkrankungen sowie Informationen zu intensiver körperlicher Aktivität im Alter und soziodemografischen Merkmalen in Verbindung gebracht.

Ergebnisse: Infektionserkrankungen in der Kindheit gingen mit einem signifikant niedrigeren Risiko für eine IADL-Verschlechterung im Alter einher, chronische und neurologische Erkrankungen mit signifikant erhöhtem Risiko. Keine signifikanten Effekte hatten respiratorische Erkrankungen, Hör-, Seh-, oder Sprachprobleme und andere Kindheitserkrankungen. Intensive körperliche Aktivität im Alter war signifikant protektiv gegenüber einer IADL-Verschlechterung, dies aber nur teilweise in Hinblick auf die negativen Langzeitfolgen neurologischer Erkrankungen in der Kindheit. Sowohl Höhergebildete als auch Verheiratete hatten signifikant niedrigere Risiken einer IADL-Verschlechterung, es fanden sich jedoch keine Mediationseffekte in Bezug auf Kindheitserkrankungen.

Schlussfolgerung: Intensive körperliche Aktivität im Alter hat günstige Effekte auf die Gesundheit, kann aber nicht negative Langzeitfolgen schlechter Gesundheit in der Kindheit kompensieren.

Der Lehrstuhl für Empirische Sozialforschung und Demographie ist jetzt auch auf Twitter

Demenzen gehören zu den teuersten Erkrankungen

Prof. Gabriele Doblhammer im Interview mit der FAZ Sep. 2019

Im aktuellen Verlagsspezial der Frankfurter Allgemeine Zeitung erschien ein Interview mit Gabriele Doblhammer über die Entwicklungen

der Gedächtnisdemenzen und ihre Herausforderungen für die Gesellschaft und die Versorgung.

Publikation: A Demographic Perspective on Gender, Family and Health in Europe (Gabriele Doblhammer, Jordi Gumà)

Das erschienene Open-Access-Buch untersucht das Dreieck zwischen Familie, Geschlecht und Gesundheit in Europa aus demographischer Perspektive. Es hilft dabei, Muster und Trends in jeder der drei Komponenten sowie deren Abhängigkeiten voneinander zu verstehen. Das Buch vergleicht zwölf europäische Länder, sowie länderspezifische Studien, die in Österreich, Deutschland, Italien und Schweden durchgeführt wurden.

Zum Download über den Springer Verlag, bitte auf das Cover klicken ⇒

2018-03-11 - Artikel in der FAZ_ Alzheimer muss nicht sein

Im März veröffentlichte die FAZ einen Artikel über Demenzerkrankung und die steigende Zahl der Neuerkrankungen. Prof. Doblhammer gibt einen Ausblick über die Entwicklung in den nächsten Jahren.

2018-01-12 - Übergabe Promotionsurkunden

Am 12.01.2018 war es soweit, im Rahmen der feierlichen Übergabe in der Universitätskirche überreichten Prof. Wolfgang Schareck und Prof. Martin Benkenstein die wohlverdienten Promotionsurkunden an unsere Kollegen Dr. Anne Fink, Dr. Thomas Fritze und Dr. Daniel Kreft. Wir gratulieren ganz herzlich